協働ってなに?

協働とは

同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと

「協働」とは、同じ目的のために、町民と行政が対等な立場で協力してまちづくりを行っていくことをいいます。

住民参画は、町民が主体的に町政に参画する権利及び機会を保証し、町民と行政とが対等な立場に立って協働のまちづくりを進めることを基本理念として行うものとします。(参考:第5次志免町総合計画、志免町みんなの参画条例)

日本NPOセンターでは

「異種・異質の組織」が、「共通の社会的な目的」を果たすために、「それぞれのリソース(資源や特性)」を持ち寄り、「対等の立場」で「協力して共に働く」こと。(日本NPOセンターホームページより)

「協働のまちづくり」とは

志免町のまちづくりの基本目標の一つ「住民と行政が共に創るまち」。

さまざまなまちづくりに参加する気持ちと参加しやすい環境を大事にし、住民と行政が志(こころ)を結び合わせて、共にあゆむまちづくりを目指しています。

なぜ協働が必要なのか

地方分権の進展と地域主権型社会への移行により、これまで以上に自立した行政経営を進めていくことが求められています。

また、社会環境、財政状況は一段と厳しさを増す一方、まちづくりに対する町民ニーズは、複雑化・多様化し、まちづくりのさまざまな課題を行政だけで解決することが困難になってきています。

このような状況の中で、地域における住民サービスを担うのは行政のみではなく、重要なパートナーとして、住民はもちろん、ボランティアやNPO(非営利組織)などと協働していくことが、これからのまちづくりに必要です。

時代背景

少子高齢化や経済情勢の変化などに伴い、従来型の「成長・拡大路線」を前提とした行政運営システムを根本的に見直し、時代の変革にかなった行政運営システムに再構築していく必要があります。

同時に、財政危機の状況下で、多様化し増大する住民ニーズや地域課題に的確に対応し、選択と集中の下、質と満足度の高いサービスを実現していくことが求められています。

また、住民を単なるサービスの受け手として、また行政の対象として捉えるのではなく、顧客として、また主体的にサービスに関わり、ときにはサービスの担い手にもなるというように、行政とともに新たな公共を創造し、自治の担い手となり、地域を支えていくものであるという考え方が出てきました。

住民、企業、行政など様々な担い手が、それぞれの特性を生かし協力して活動することで、住民ニーズや地域課題に対応し、活力あるまちづくりを目指します。

協働の領域

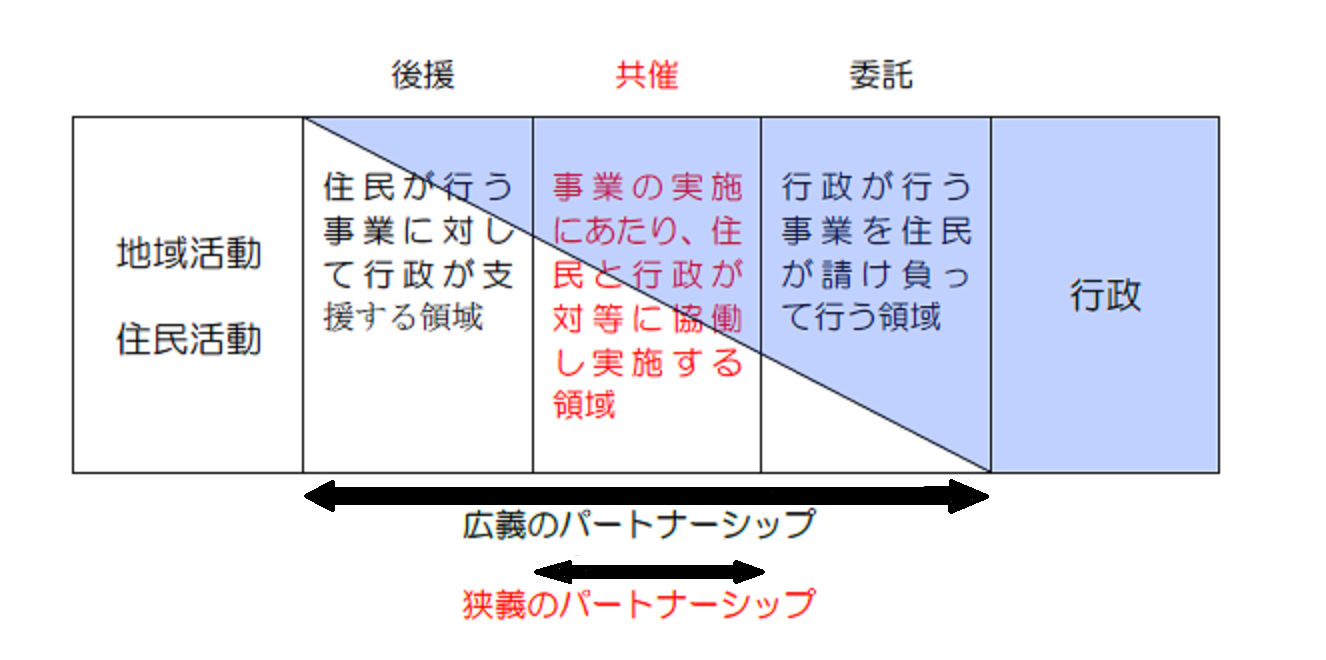

住民と行政との関わり方は、下の図のとおり住民が主体的に責任をもって行うものから、行政が自らの権限と責任で行うものまで、5つの領域が考えられます。

志免町においては、住民と行政が協働をすすめる領域は、2.から4.までを基本とします。

ただし、1.や5.の領域であっても、それぞれの役割を担いながら協働が可能なものについては、取り組みを進めていきます。

1.住民主体で行う領域

住民活動、地域活動、ボランティア活動など

2.住民主導で行う領域

住民の活動や事業を行政がサポートする場合など(例:後援、補助金)

3.相互の主体性のもとに行う領域

初期段階から協働事業の企画・実施までを住民と行政が協働して行う場合など(例:共催)

4.行政主導で行う領域

行政が実施する事業へ住民が参加する場合など(例:委託事業)

5.行政主体で行う領域

行政が主体で行う法令等に基づく事務など

協働のまちづくりを推進するために ~基本理念~

対等のパートナー

住民と行政は、単に公共サービスを受ける側と提供する側という関係でも、上下の関係でもありません。

共にまちづくりを行う対等なパートナーです。

住民と行政が、それぞれの役割を担い、相互に補いながら協働を進めます。

相互理解と共通認識

住民と行政は、お互いの特性などについて相互の理解を深め、協働の目的や意義について共通認識の醸成に努めます。

その上で、住民は、知恵や経験・技術などを活かし、まちづくりの企画や事業の実施、評価等の各段階に進んで参画し、行政は、豊富な情報を積極的に公開し、透明性の高い行財政運営を推進します。

自主性・主体性の尊重

行政は、住民の自主的・主体的な取り組みや活動を損なうことがないよう、住民の自主性・主体性を尊重するとともに対等のパートナーとして協力しながら協働のまちづくりを進めます。