妊婦のための支援給付のご案内

令和7年4月1日から子ども子育て支援法の改正に伴い、「妊婦のための支援給付」(旧出産・子育て応援給付金)制度を開始します。

妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、「妊婦等包括相談支援事業」と一体的に実施します。

対象者

申請時点で志免町に住民票があり、胎児心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した方

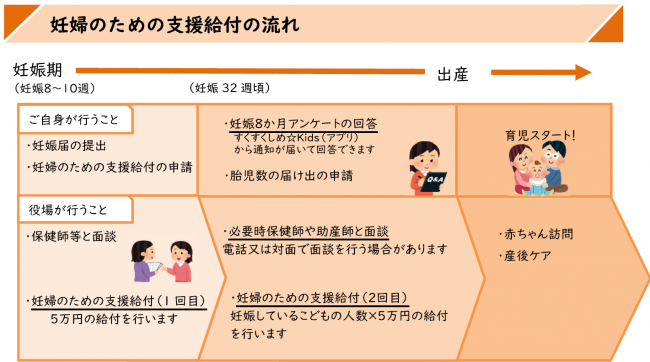

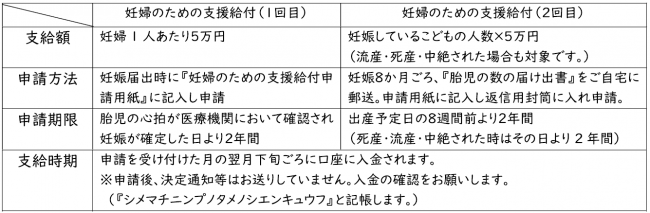

支給の流れについて

流産・死産・中絶等をされた方へ

令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方は妊婦支援給付金の給付対象となります。

※妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶をされた方も胎児心拍が確認されていた場合は申請可能です。その場合医師による診断書が必要となります。

<申請に必要な持ち物>

・母子健康手帳(母子健康手帳を持っていない場合は医師による妊娠の事実がわかる診断書)

・本人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)

・本人の振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)

給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等) (cfa.go.jp)<外部リンク>

申請期限

流産・死産・中絶をされた時はその日より2年間

支給時期

申請を受け受けた月の翌月下旬ごろ

※申請内容に不備がある場合は、支給が遅くなる場合があります。

関連リンク

R7.3.31までに妊娠の届け出を行った方向けチラシ [PDFファイル/2MB]

R7.4.1以降に妊娠の届け出を行った方向けチラシ [PDFファイル/2.05MB]

妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)<外部リンク>

妊婦のための支援給付のご案内 (cfa.go.jp)<外部リンク>

よくある質問

Q1:「出産・子育て応援給付金」と「妊婦のための支援給付」でもらえる金額は変わりますか?

A1:これまでの「出産・子育て応援給付金」と支給される額は変わりません。

Q2:給付は課税対象になりますか?

A2:課税対象にはなりません。

Q3:里帰りした場合、妊婦のための支援給付の申請は里帰り先で申請できますか?

A3:住民票のある志免町で申請します。

出産後、里帰り先の自治体で新生児訪問等を希望される場合は母子保健係までご連絡ください。

Q4:妊婦のための支援給付は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?

A4:妊婦本人名義の口座でのみ申請できます。

※妊婦本人の口座であれば代理申請も可能です。

※旧姓の口座も利用可能です。

Q5:R7年3月31日までに出産した場合の給付はどうなりますか?

A5:R7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援給付金」の対象となります。

R7年4月1日以降に出産された方は「妊婦のための支援給付」の対象となります。

Q6:妊娠届を出す前に流産・死産・中絶した場合は支給対象になりますか?

A6:妊娠届を出す前でも、医療機関において胎児の心拍が確認された後の流産・死産・中絶をされた方は支給対象となります。ただし、制度開始前のR7年3月31日までの流産・死産・中絶された方については支給対象外となります。

Q7:出産後、父と母または母と子の住所が異なる場合、申請はどこですることになりますか?

A7:妊婦に対して支給されるものであり、妊婦が住所を有する市町村で申請することになります。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)